「 日本酒 」最近は、ワイングラスで楽しむ人も増えているそうですね。

日本酒は、日本人の主食でもある、「お米」から出来ている伝統あるお酒です

そんな日本酒ですが、実は、色んな種類があるのをご存知ですか?

ラベルを見ても、何か数値が書いてあるけど、それが、何を意味していて、どう違うのか、よくわかりませんよね?(笑)

実は、日本酒はその造り方に、伝統と現代の技術を融合させた、古今のテクノロジーの結晶ともいえる飲み物なんです。

実は、日本酒はその造り方に、伝統と現代の技術を融合させた、古今のテクノロジーの結晶ともいえる飲み物なんです。

それが、日本酒の種類に現れています。

今回は、そんな日本酒の種類と違いを2つのポイントで、解説をしたいと思います。

ページコンテンツ(目次)

日本酒の種類と違いの2つのポイント

日本酒の種類と違いについて、次の2つのポイントを見ていきたいと思います。

これを押さえておくことで、日本酒の種類がグッとよく分かります。

使用原料

使用原料 精米歩合(せいまいぶあい)

精米歩合(せいまいぶあい)

それぞれについて、順に説明していきます。

- 米

- 米こうじ

- 醸造アルコール

![]() 米

米

酒造りに使われるお米 は、コシヒカリやササニシキといったご飯として食べているお米とは品種が違います。

山田錦や五百万石といった日本酒用の品種のお米です。

食べるお米と何が違うのかというと・・・

食べるお米と何が違うのかというと・・・

大粒で、心白(しんぱく:お米の中心にある白いデンプン質のかたまり)が大きいのが特徴です。

![]() 米こうじ

米こうじ

お酒を造る上で必要となるのが、米こうじです。

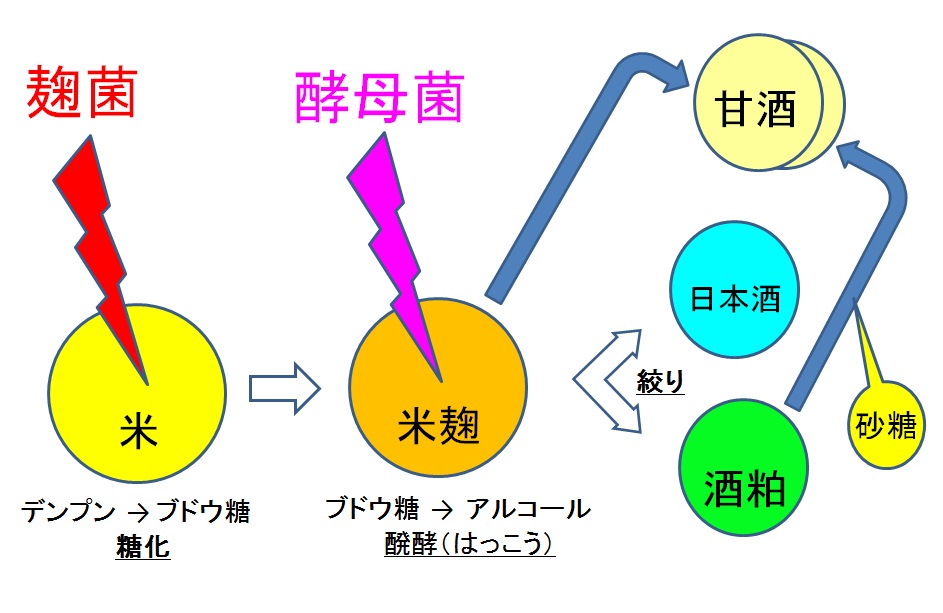

先ほどのお米に、こうじをつけて醗酵させます、お酒を造る過程で作られるものです。 こうじをアルコールにさせずに作ったものが、甘酒です。

![]() 醸造アルコール

醸造アルコール

これはサトウキビやトウモロコシなどを蒸留して作った高純度なエチルアルコールです。 アルコールの増量や、香りを出すためです。

※この3つ以外に、糖類・酸味料・調味料を混ぜているものもあります

数値が小さいほど、お米の周りを磨いているということになります。

さっき、お米の心白(しんぱく)の話をしましたが、日本酒造りに必要となるのは、心白のデンプンの部分だけで、周りの部分は必要がありません。

つまり、この数値が小さいほど、よりお酒に適した部分だけを使って造られたお酒ということになります。

さて、これで、日本酒の種類を見るポイントについては、バッチリです!

それでは、いよいよ、日本酒の種類を見ていきましょう。

日本酒の種類

日本酒は、酒税上は、清酒という定義がされています。

これは、大別すると、特定名称の無い清酒(以前は普通酒と呼ばれていた)と特定名称酒の2種類に分かれます。

特定名称の清酒は、更にその中で8種類に分類されます。

特定名称の清酒は、更にその中で8種類に分類されます。

これらを普通酒と特定名称主の種類と特徴について、一覧表にしましたので、ご覧下さい。

| 種類 |

使用原料 | 精米歩合 | こうじ米 使用割合 |

香味の要件 | |

| 特定名称の無い清酒 (旧普通酒) |

米 米こうじ 醸造アルコール その他 (糖類・酸味料・調味料等) |

– | – | – | |

| 特 定 名 称 の 清酒 |

本醸造酒 | 米 米こうじ 醸造アルコール |

70%以下 | 15%以上 | 香味・色沢が良好 |

| 特別本醸造酒 | 米 米こうじ 醸造アルコール |

60%以下 又は特別な製造方法 (要説明表示) |

15%以上 | 香味・色沢が良好 | |

| 純米酒 | 米 米こうじ |

– | 15%以上 | 香味・色沢が良好 | |

| 特別純米酒 | 米 米こうじ |

60%以下 又は特別な製造方法 (要説明表示) |

15%以上 | 香味・色沢が良好 | |

| 吟醸酒 | 米 米こうじ 醸造アルコール |

60%以下 | 15%以上 | 吟醸造り固有の香味 色沢が良好 |

|

| 純米吟醸酒 | 米 米こうじ |

60%以下 | 15%以上 | 吟醸造り固有の香味 色沢が良好 |

|

| 大吟醸酒 | 米 米こうじ 醸造アルコール |

50%以下 | 15%以上 | 吟醸造り固有の香味 色沢が特に良好 |

|

| 純米大吟醸酒 | 米 米こうじ |

50%以下 | 15%以上 | 吟醸造り固有の香味 色沢が特に良好 |

|

本醸造酒(ほんじょうぞうしゅ)

さて、一覧表で、まず着目して欲しいのが、精米歩合です。

さて、一覧表で、まず着目して欲しいのが、精米歩合です。

本醸造では、70%以下です。

吟醸酒に比べれば、それほどは削っていないお酒です。

そして、醸造用アルコールを添加しています。

特別が頭につくものは、もっとお米を削って、60%以下とするか、何か特別な製造方法があれば、それを表記しなければなりません

吟醸・大吟醸(ぎんじょう・だいぎんじょう)

吟醸酒や、大吟醸は、酒造会社もお店の看板商品なので、力をいれています。

いわば、酒蔵会社のブランドを決めるお酒です。

まず、精米歩合を見てみましょう。

まず、精米歩合を見てみましょう。

吟醸酒で、60%以下、大吟醸にいたっては50%以下、お米の半分以上は削っています。

これは、あくまで酒税上の定義なので、実際には、40%や35%といった大吟醸酒を出しているところもあります。

吟醸造り固有の香りというのは、一般的には、吟醸香とか吟香と呼ばれるもので、お米をこれだけ削った状態で醸造したお酒にしかない特有のすっきりとした香りが漂います。

醸造アルコールは、その香りを引き立たせるために、添加されています。

ワインの様に楽しめる、日本酒はこのあたりのお酒になります。

純米酒(じゅんまいしゅ)

純米酒、いわゆる昔ながらのお酒です。

純米酒、いわゆる昔ながらのお酒です。

醸造アルコールを添加しない、純米酒が好まれる方も多いです。

純米という定義なので、精米歩合の指定はありません、全く削らなくても純米酒です。

但し、純米でも、純米吟醸や、純米大吟醸は、それぞれ吟醸・大吟醸のカテゴリと同じで、60%以下、50%以下に削る必要があります。

純米の吟醸酒や大吟醸酒は、お米だけで作られているので、香りそのものは醸造アルコールを入れたほうが、一般的に引き立ちます。

元々、吟醸酒や大吟醸酒はそのために足しているので当然ですね(笑)

純米の利点は、お燗にしても味に変化が起きにくいことです。

吟醸酒や大吟醸は、熱すると醸造アルコールが熱で変化するので味が変化してしまいます。

日本酒の技術

さて、ここまでで一通りの日本酒の種類は見てきました。

日本酒は、古来から日本に伝わる伝統のお酒ですが、江戸時代の人達など、昔の人にとって日本酒は、現在のこの分類でいけば、純米酒です。

つまり、お米と米こうじしか原材料に入っている、純粋にお米から造ったお酒しかありませんでした。

しかし、その技術はすごいです。

しかし、その技術はすごいです。

日本酒は、お米に、こうじ(麹)をつけて、デンプンを糖分に変えさせます、そして今度は、その糖分をアルコールにする為に、酵母をつけます。

この、こうじ(種麹)と酵母という2つの菌によって、醗酵(はっこう)・醸造(じょうぞう)がされて造られるのが、日本酒なんです。

ただし、 昔は、お米をそんなに磨く・削る技術はありませんでしたので、現在の、吟醸酒や大吟醸酒などはありませんでした。

それが、現代の精米の技術が上がったおかげで、精米歩合60%や50%以下で造るお酒が出来るようになりました。

雑味の無い、スッキリとして、そして吟醸香の香りの良い日本酒は、まさに現代のテクノロジーが成し得た成果なんです。

また、農業の技術も上がって、安定してお酒の醸造用のお米が確保できるというのも、こうやって大量に流通できる要因でしょう。

お酒の種類や違いに、昔からの伝統の技術、そして現代の技術が見れる、世界に誇れる素晴らしいお酒・飲み物だと思います。

お酒の種類や違いに、昔からの伝統の技術、そして現代の技術が見れる、世界に誇れる素晴らしいお酒・飲み物だと思います。

まとめ

種類を見る2つのポイント

- 使用原料

- 精米歩合(せいまいぶあい)

日本酒の種類

- 特定名称の無い清酒(旧普通酒)

- 本醸造酒

- 特別本醸造酒

- 純米酒

- 特別純米酒

- 吟醸酒

- 純米吟醸酒

- 大吟醸酒

- 純米大吟醸酒

あとがき

どうでしたか?日本酒は、色々な名前の付いたものがありますが、必ずこれらの種類のどこかに分類されています。

そして、ラベルを見た時に、使用原料、精米歩合によって、味や香りがどんなものなのか?酒造会社の力の入れ具合はどうなのか?が分かると思います。

そして、ラベルを見た時に、使用原料、精米歩合によって、味や香りがどんなものなのか?酒造会社の力の入れ具合はどうなのか?が分かると思います。

日本酒は、本当に奥が深いですよね。

お米のデンプンを麹菌(種麹)により醗酵させて糖分にして、それに、今度は、酵母を加えて糖分をアルコールにする、二段階での酒造りですよね。

現代ですら、この環境を作るのは、大変なことなのに、昔の人は、温度計や湿度計なども無い状態で、本当によく造り続けてきたと思います。

そして、そこに精米や、醸造アルコールを添加する技術。

特に、精米の技術はすごいですよね、最近は本当に、以前は無かったような数字の精米歩合があってビックリさせられます。

江戸時代の人々が、現代の吟醸酒・大吟醸酒を飲んだら、どう思うでしょうかね?

それを考えると、本当にワクワクします(笑)

スポンサーリンク